1. 挣钱越来越难?游戏规则早被改写,新型剥削更隐蔽

为什么现在挣点钱比吃屎都难?不是咱们不努力,是游戏规则早都被改写了。以前地主老财好歹看得见摸得着,现在这帮穿西装敲代码的,割起韭菜来连刀都是隐形的。

说出来你可能不信,现在最值钱的根本不是房子车子。过去地主收地租,后来房东收房租,现在资本巨头收什么?数据租、流量租、算法租。你以为手机是你的,错了,那是资本的数据采集器。你在短视频多停留三秒,算法就给你的注意力标价;你搜一次旅游,第二天机票就自动涨价。数据、流量、用户时长这些虚拟生产资料,早被圈成私人领地了。

2. 数据成了 “新镰刀”:你的行为被标价,还会自我繁殖着割韭菜

你凌晨三点睡不着刷购物软件,这个行为值三毛;你通勤路上听歌的喜好值五毛;你点外卖时犹豫了三分钟选哪家店,这个数据值一块二。最狠的是这些新型生产资料会自己繁殖:你用一次外卖软件,平台就多知道一点怎么掏空你的钱包;你多刷一次短视频,算法就多学会一招怎么让你上瘾。等这些数据滚成大雪球,你家楼下那个煎饼摊精准地被平台逼到涨价的时候,你连骂街都不知道该冲谁吐唾沫星子。

这帮人嘴上喊着开放共享,背地里搞的都是垄断的把戏。你看哪个互联网大厂没干过这些缺德事:用低价倾销挤死小商家,等市场垄断了马上涨价;拿用户数据训练 AI,反过来用 AI 抢普通人的饭碗;嘴上说赋能小微企业,实际上把小老板绑在平台上抽干了。

3. 打工人、小商家全被困住:资本布了个 “闭环陷阱”

打工人像电影《黑客帝国》里躺在棺材里的电池人。你以为自己在用 APP,其实是 APP 在用你:你刷短视频是在帮平台赚广告费,你写点评帮平台控商家,你比价下单帮平台优化算法。最讽刺的是,等算法进化到取代你的时候,你连被剥削的资格都没了。

既得利益者捂着钱袋子的样子,就像偷油的老鼠抱着油壶,特别滑稽。去年有个大佬被问到数据垄断怎么回事,当场急眼:“企业收集的数据凭什么是公共财产?” 这话翻译过来就是 “我偷的油凭什么分给你”。

他们搞了个完美的闭环陷阱:用你的数据画你的画像,用你的画像给你挖坑,你掉在坑里还得花钱请他们递梯子。你在电视平台给父母买一次衣服,转头养老保险广告就糊你一脸;你在医院小程序挂号,第二天保健品推销电话就追过来。这些操作就算被抓包,人家也轻飘飘一句 “技术失误” 就能搪塞过去。就 “数据安全” 这四个字,是摆设呗?还是压根就是自己搞、自己卖的?

外卖平台用算法规定骑手的生死时速;网约车软件用抽成比例吸干司机的血汗;电商巨头用流量霸权掐住商家的喉咙。大公司嘴上喊的科技创新,背地里干的都是收租的买卖。你开个小餐馆,不交平台抽成就没人看得见你;你跑个网约车,不接赔本单就永远抢不到好活;你在工厂拧螺丝,不加班到凌晨就保不住饭碗。

开过店的人都知道,现在做生意就像在和吸血鬼谈恋爱:前期用补贴勾引你上钩,等你把家底掏空装修好店面,资本马上露出獠牙 —— 要么接受越来越高的平台抽成,要么被他们自营的连锁店挤到关门。那些街边夫妻店、巷口早餐摊,不是被算法饿死,就是被流量掐死。更恶心的是两头切:消费者这边大数据杀熟,商家那边拼命压价。你卖碗面定价 20 块,平台先抽走 6 块,再逼你参加 “满 30 减 15” 的活动,最后到手的钱还不够买碗底那几根青菜的。等你好不容易想明白,认了沉默成本想撤,却发现客人早被养成只认补贴的消费习惯,离了平台根本活不下去。

4. 补贴是糖衣炮弹:最后消费者和商家一起被 “榨干”

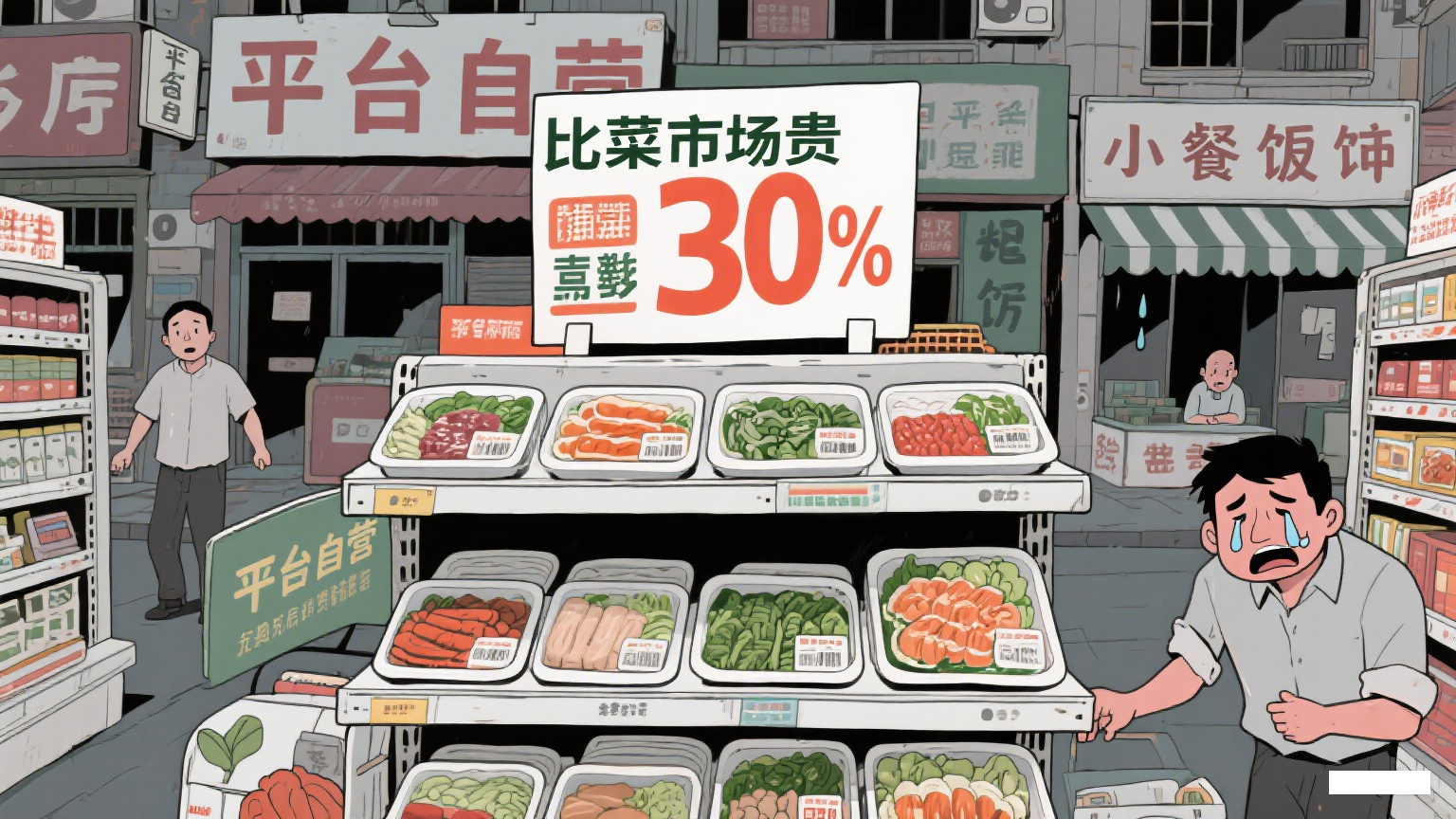

你以为网购便宜?那是平台先用补贴消灭你楼下小卖部,再用供应链压低厂家利润。等厂家倒闭、便利店关张,你突然发现满世界都是他们生产的、比菜市场贵三成的预制菜。消费者和菜贩子一起被压成渣儿了。

外卖骑手跑单要跟机器人比速度,网约车接单要和算法拼耐力,连白领写 PPT 都要跟 AI 赛效率。当你质问为什么打车越来越贵,平台说 “这是动态定价算法”;当外卖配送费突然暴涨,他们归咎于 “深度学习模型”。反正咱们老百姓永远搞不懂这些技术黑话。

技术本身没错,这我懂。错的是谁?是掌握技术的人的贪婪。当某外卖平台 CEO 炫耀 “算法能让骑手多送 50% 订单” 时,我们需要追问:这多出来的 50%,是用多少起交通事故换来的?当直播平台吹捧 “算法提高用户 30% 粘性” 的时候,我们要看清:这 30% 粘性制造了多少信息茧房?

5. 资本最怕 “韭菜觉醒”:该抢回属于我们的数据主权了

这种精准的认知圈地,让普通人彻底沦为数据奶牛:每天产奶、吃草,最后被做成牛排 —— 这就是所谓的 “消费变现”。

最后大家记住,资本最怕的就是韭菜觉醒。当越来越多的人看穿所谓的平台经济,最根本的是要抢回数据主权:凭什么我们生产的数据成了资本的私产?当打工人开始用法律的武器对抗算法泛滥,那些藏在代码后面的吸血鬼,就坐不住了。